2023.09. 19(3일차)

‘아유타야’하면 떠오르는 왓 마하탓(Wat Mahathat)에 있는 부처님의 머리를 나무줄기가 감싸고 있는 모습이다.

어떻게 이런 광경이 만들어 졌을까? 사원의 불상들의 머리들은 왜 다 잘려 나갔으며, 탑들은 무너져 가고, 폐허처럼 되었을까?

궁금증으로 태국의 역사를 찾아 본다.

(태국의 역사)

중국 윈난성(운남성) 따리(대리/大理)는 지금 따리바이족(大理白族) 자치주의 주도인데 당나라때에는 남조국(南詔國), 송나라때는 대리국(大理國)의 수도였다. 1263년 몽골의 쿠빌라이칸이 대리국을 무너뜨리자 이 나라의 주요 구성민족이었던 타이족은 란창강(瀾滄江/중국 국경을 지나 동남아시아에서는 메콩강으로 이름이 바뀐다)을 따라 남하하여 지금의 미얀마(버마), 라오스, 타이지역에 정착지를 마련했다.

현재 태국의 영토에서 가장 북쪽에 세워진 나라는 란나(Lan Na)왕국으로서 태국에 정착한 중국 언양국의 왕이었던 맹라이(Mangrai)가 당시까지 인도차이나반도의 패권자이던 크메르제국(앙코르제국/현재의 캄보디아)이 내분등으로 힘이 약해진 틈을 타서 1262년에 치앙라이에서 건국했으며, 1296년 치앙마이로 수도를 옮긴다.(일부학자는 1296년 맹라이왕이 치앙마이에서 란나왕국을 건국한 것으로 본다)

하지만 대리국이 멸망하기 수세기 이전부터 중국 한족의 팽창에 밀린 타이족이 지속적으로 동남아시아지역으로 이동해 왔으며, 몬족, 와족등의 선주민이나 당시 이지역에서 영향력을 행사하던 앙코르 제국과 갈등을 빚어오고 있었다.

란나왕국의 남쪽, 태국 중부지방의 수코타이왕국(Sukhotai Kingdom)은 앙코르제국의 억압과 과중한 세금에 반발하여 타이족 부족장 쓰리 인드라딧야(Sri Indraditya)가 반란을 일으켜 앙코르제국을 몰아내고 1238년에 수코타이에서 건국했다.

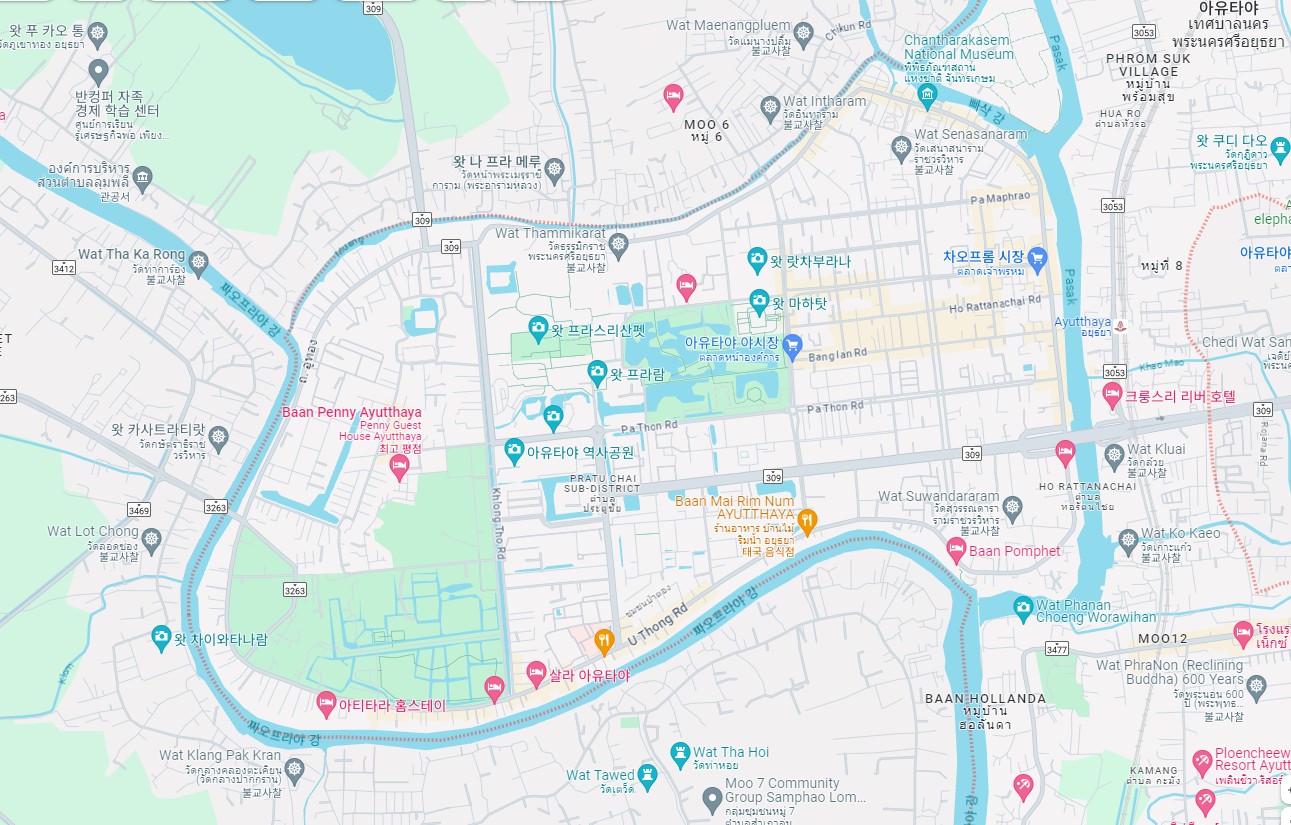

1351년 아유타야에서는 우통왕(라마티보디 1세/King Uthong/ Ramathibodi I)이 짜오프라야강 하류, 짜오프라야(Chao phraya)강, 파삭(Pasak)강과 롭부리(Lopburi River)강으로 둘러싸인 섬인 하중도(河中島)인 아유타야에서 시암(Empire of Siam)을 건국했는데, 우통왕의 출신에 대해서는 중국출신으로 태국여성과 결혼하여 태국에 귀화했다는 설, 중국의 한족이라는 설, 다른 왕국(수코타이)의 우통지역 통치자였다는 설등 여러 가지 설이 있다. 시암왕국은 아유타야, 톤부리, 짜끄리왕조를 거치면서 현재 태국의 원조로 간주된다.

아유타야 개국 당시의 주변 상황은 북쪽으로 수코타이 왕조가 인접하고 있었음에도 불구하고, 아유타야가 개국된 태국 중부는 수코타이 왕조의 영토가 아니었다. 게다가 아유타야 시대가 시작되기 직전까지의 낡은 유적이 태국 중부에서 발견되고 있는 것을 보면, 아직 발견되지 않은 왕조가 이미 존재하고 있었을 가능성이 있다.

어쨌든 아유타야는 그전까지 타이족을 주도하던 수코타이를 공격해 1378년에 속국으로 만들고 1438년에 완전히 병합하는 한편, 그전까지 동남아시아의 패자였던 앙코르제국(크메르제국/지금의 캄보디아)에 대한 공격도 계속하여 1352년에 우통왕이 앙코르를 점령하고 왕위계승권을 빼앗은 적이 있으며, 1393년에는 라메수안(Ramesuan)왕이 다시 앙코르를 점령하고 자기 아들에게 통치하도록 하였으나 곧바로 크메르인들이 반란을 일으켜 왕자는 살해되고 말았다. 끈질기게 아유타야가 앙코르를 침공하자 1431년, 크메르제국의 바롬 리치2세(Barom Reachea II)는 시암에서 가까운 앙코르를 더 이상 효과적으로 방어하기 어렵다고 생각해서 수도를 현재의 프놈펜 방향으로 옮기고 앙코르를 방치했으며, 이듬해 아유타야 왕국의 보로마라차 2세(Borommaratcha II)가 앙코르를 점령, 자신의 아들을 통치자로 세우고 600년 역사의 앙코르 문화를 철저하게 파괴했다. 앙코르와트와 앙코르톰, 1,000여개의 사원을 파괴하고, 대신과 백성들을 포로로 삼았다.

인도차이나반도의 역사는 캄보디아,미얀마,태국,라오스의 4개국과 주변의 중국,베트남등이 정복,동맹,조공등 힘의 균형추가 움직이는데 따라 국경선이 변하거나, 혹은 사라지기도 하면서 지금의 국경선이 만들어졌다

한편, 아유타야왕국이 태국전역을 석권할 무렵 서쪽의 버마(지금의 미얀마)에는 따웅우왕조(Taung Oo Danasty)가 여러왕국을 통합한후 강력한 세력으로 부상했으며, 동쪽으로의 확장을 꾀하면서 1547년부터 1849년까지 무려 20여차례 아유타야 왕국과 전쟁을 벌였다.

1차전쟁은 버마의 따빈슈웨티(Tabinshwehti)왕 재임시기에 1547년 1월 시암군대가 국경도시인 타보이(Tvoy/a다웨이)를 점령하면서 시작되었지만 그해 후반에 쏘우 라군 에인(Saw Lagun Ein)장군이 이끄는 버마군이 타보이를 탈환하고, 이듬해인 1548년 10월, 타빈슈웨티(Tabinshwehti) 왕과 그의 부관 바인나웅(Bainnaung)이 이끄는 1만 2천명의 버마군대가 시암을 침공했으며, 파죽지세로 수도 아유타야로 향했다.

시암왕 마하 차끄라팟(Maha Chakkraphat)은 6천여명의 시암군과 함께 수도 서쪽에서 방어진을 쳤다.

버마의 프로메 총독과 차끄라팟왕은 사령관이 당시의 관습에 따라 1:1로 코끼리 결투(Elephant duel)를 벌였다. 결투가 시작되자 시암왕이 탄 코끼리가 겁에 질려 도망쳤고, 버마장군은 뒤쫓아 갔다. 이때 수리요타이(Suriyothai) 왕비가 그 모습을 보고 남편을 구하러 자신이 타고 있는 코끼리를 몰고 대결장으로 뛰어 들어갔지만 버마군의 창에 전사하고 만다.

그 틈에 차크라팟 왕은 수도 아유타야로 퇴각했다. 아유타야는 짜오프라야 강을 비롯해 3개의 강이 둘러싸고 있는 하중도(河中島)에 세운 도시였다. 왕이 수도로 들어온 이후 상류에서 홍수가 나 강물이 불어났다. 버마군은 아유타야를 포위하는데 성공했지만 진입할수 없었다. 비가 오면서 대포가 무용지물이 되었고, 코끼리가 늪지대를 건너지 못했다. 결국 버마군은 아유타야를 점령하지 못하고 퇴각하고 말았다.

전쟁이 끝난 후 마하 차크라팟 왕은 수리요타이 왕후를 기리는 기념비를 세웠다. 차오프라야강 옆에 자리하고 있는 '프라 체디 시 수리요타이(Phra Chedi Si Suriyothai)'가 그것이다.

또 아유타야의 북서쪽, 왕비가 전사한 곳으로 추정되는 곳에 수리요타이 왕비의 기념관(Queen Sri Suriyothai Memorial)이 있는데 여기에는 1991년에 세워진 코끼리에 타고 있는 전쟁터에서의 여왕의 동상이 있다.

현재까지도 수리요타이 왕비는 태국 사람들로 부터 숭고한 희생정신으로 나라를 구한 위인이라는 칭송을 받는다.

수리요타이에 대해서 조금도 알아보자.

‘수리요타이’는 태국 아요타야 시대의 왕비로 타이 민족 불세출의 여걸이다. 아요타야 왕국은 1350~1767년까지 태국을 지배하며 찬란한 불교문화를 꽃피웠던 강력한 왕조다. 우리나라 고려 말과 조선 영조 때까지의 장장 400년 세월을 군림한, 태국 역사상 가장 번성했던 왕국이었던 것이다.

그러나 아요타야 왕국의 주변에는 버마(지금의 미얀마), 크메르 제국(지금의 캄보디아), 베트남민족의 레왕조(黎王朝) 등 강력한 세력들이 각축을 벌이고 있었기 때문에 전쟁의 위험은 늘 도사리고 있었다.

특히 수리요타이가 살았던 1500년대 초·중기에 버마 왕국은 강력한 군사력을 자랑하는 동남아시아 최강의 나라였으며 버마 왕도 상당히 호전적인 인물이었다.

깨진 첫사랑

수리요타이는 수줍음이 많고 조용한 소녀였다.

아요타야 왕국은 가장 높은 대왕(大王)이 각 지역의 소왕(또는 제후)를 임명해 그들로 하여금 지방을 다스리게 하는 이른바 ‘봉건제’ 체제로 다스려졌다.

수리요타이의 아버지는 왕족인 ‘스리수렌’으로 지방 유력자였던 까닭에 그녀의 어린 시절은 나무랄 것 없이 유복했다.

수줍고 내성적이었던 수리요타이는 똑똑하고 잘생긴 아버지 휘하의 장교 ‘쿤 피란토라뎁’과 남몰래 사랑을 나누었고 그에게 시집가기를 바라마지 않고 있었다.

그러나 아요타야 왕국의 복잡한 사정은 수리요타이의 소박한 꿈을 앗아가 버리고 만다.

사냥을 나왔다가 우연한 기회에 수리요타이를 본 아요타야의 제왕 ‘라마티보디 2세’가 수리요타이를 불렀던 것이다.

“너는 참으로 아름답고 현숙해 보이는 구나. 마침 내 아들 ‘티엔라차’왕자가 결혼 적령기이고 왕자도 너를 싫어하는 것 같지 않으니 너를 내 며느리로 삼고 싶구나”

수리요타이의 아버지와 일족들에게는 꿈만 같은 일이었다.

‘대왕의 사돈이 된다면 우리 가문은 더 할 나위 없이 강해진다. 수리요타이야 고맙다!’

그러나 수리요타이의 표정은 어두웠다. 아버지는 그녀의 어두운 얼굴이 무얼 의미하는지 알고 있었다. 그 역시 수리요타이의 첫사랑 피란토라뎁을 무척 아꼈고 사위 감으로 생각하고 있었던 것이다. 하지만 대왕의 청혼이 들어온 지금은 상황이 다르다.

“네가 거절하면 우리 가문이 어떤 환란을 겪을지 모른다” 아버지는 끈질기게 수리요타이를 설득했다. 마침내 수리요타이는 왕자비가 되기로 결심한다. 그녀의 첫사랑은 이렇게 깨진다.

현명한 아내 수리요타이

1529년, 라마티보디 왕이 사망했다. 왕위는 그의 아들이자 수리요타이의 남편 ‘티엔라차’의 큰 형인 ‘아티타야’가 이었다.

그러나 아티타야는 왕위에 오른 지 얼마 안 돼 병으로 자리에 눕게 된다.

그는 죽기 직전 야심만만하고 호전적인 동생 ‘차이라차티랏’을 불렀다.

차이라차티랏은 우리나라 조선시대의 이방원(태종)이나 세조 같은 인물이었던 것 같다.

“약속해다오. 내 아들로 하여금 왕위를 잇게 하고 그에게 충성을 다하겠노라고.

그래야만 낸가 편히 눈을 감을 수 있겠다“ ”부처님 앞에 약속 하겠습니다“ ‘차이라차티랏’은 그렇게 맹세했다. 그러나 수리요타이도, 그녀의 남편 티엔라차도 차이라차티랏의 야심을 잘 알고 있었기에 왕세자의 운명이 풍전등화와 같다는 것을 잘 알고 있었다.

예상대로… 차이라차티랏은 아티타야 왕이 죽자 곧바로 쿠데타를 일으켰다.

강력한 이웃나라 버마와 나라 안의 간신배들을 몰아내려면 강력한 왕권이 필요하다는 것이었다. 마침내 그는 아티타야 왕의 왕세자를 목 베어 죽이고 자신이 왕위에 올랐다.

정의감에 넘치던 수리요타이의 남편 티엔라차는 격렬히 저항했으나 역부족이었다.

이때 수리요타이는 남편에게 한발 물러날 것을 권했다. “제가 생각해도 차이라차티랏 왕의 말이 영 틀린 것은 아닌 듯합니다. 지금 왕궁 안에는 왕위를 찬탈하려는 무리들이 숨을 죽이고 기회를 엿보고 있습니다. 강력한 사람이 왕권을 쥐고 우선은 내치에 전력해야 합니다. 선왕과 왕세자가 불쌍하지만 큰 틀에서 봐야 할 것입니다” 수리요타이의 현명한 조언이었다.

티엔라차는 한발 물러섰고 형의 왕위를 인정했다. 그러나 차이라차티랏은 왕위에 오른 뒤에도 티엔라차에 대한 경계심을 풀지 않았다. 왕이 ‘유통’ 가문의 절세미녀 ‘수다찬’을 후궁으로 삼은 것은 그 즈음이었다. 유통가문은 태국 옛 왕조의 왕가(王家)로 조선 초기 왕이 옛 왕조인 고려 왕(王)씨 가문의 여자를 후궁으로 삼은 격이다.

피바람이 부는 왕궁

차이라차티랏왕은 호전적인 사람으로 버마 점령을 결심하고 전군을 소집했다.

그는 대규모 코끼리 부대를 이끌고 전선으로 향했다. 왕이 전선에 나가 있는 동안 후궁 수다찬은 무서운 음모를 꾸미고 있었다. 그녀는 왕의 전속 악사 ‘스리텝’이 유통가문 사람임을 알고는 그를 유혹했다.

그와 공공연히 동침했고 이에 대해 조금이라도 언급하는 자가 있으면 쥐도 새도 모르게 죽여 밀림으로 던져버렸다.

전쟁에서 돌아 온 차이라차티랏 왕은 아무것도 모른 채 수다찬의 몸만 탐닉하는 것이었다.

임신했다는 것을 알게 된 수다찬은 측근을 시켜 왕의 음료수에 독약을 탔다.

왕은 몸의 모든 구멍으로 피를 뿜으며 고통스럽게 죽어갔다. 죽어가는 왕에게 수다찬은 이렇게 속삭였다. “왕위는 우리 유통가문의 핏줄이 이어야해…후후후”

한편, 궁중의 측근을 통해 이 이야기를 들은 수리요타이는 재빨리 남편으로 하여금 머리를 깎고 절로 들어가게 했다. 남편을 출가시킨 것이다. 아니나 다를까 수다찬과 스리텝은 왕위계승자인 티엔라차(수리요타이의 남편)에게 독살의 혐의를 덮어 씌어 그를 제거하고자 음모를 꾸몄다. 그러나 그가 이미 출가했다는 말을 들은 수다찬은 방심했다. 그를 끝까지 쫓아 죽이는 것을 포기하고 수리요타이에게 “세상이 바뀌었으니 앞으로 우리에게 충성해야 할 것”이라는 경고를 하는데 그치고 말았다. 수리요타이는 온화한 미소로 충성을 맹세했다.

그러나 그녀는 가슴속으로 다짐했다. ‘반드시 복수하고야 말테다’

첫사랑의 힘으로…

수다찬은 자신과 스리텝의 아들이지만 백성들은 죽은 차이라차티랏의 핏줄로 알고 있는 ‘요드파’를 허수아비 왕으로 삼고, 2년 동안 자신들의 비밀을 알고 있거나 입바른 소리를 하는 자들을 모두 제거한다. 마침내 궁중에 아첨꾼들만 남게 됐을 때, 스리텝은 아무 저항 없이 왕위에 올랐고 수다찬은 왕비가 됐다.

그러나 세상에 비밀은 없는 법이어서 차츰 백성들도 진실을 알게 됐다. 더구나 폭정을 일삼는 스리텝 왕조에 대한 백성들의 원성은 하늘을 찌를 지경이었다.

수리요타이는 여기서 놀라운 결단을 내리게 된다. 전장에서 대장군으로 활약하고 있던 첫사랑 ‘피란토라뎁’에게 쿠데타군을 요청한 것이다. 온화하고 조용하기만 하던 수리요타이에게는 이런 놀라운 용기와 열정이 숨겨져 있었던 것이다. 피란토라뎁은 아무 말도 하지 않고 군사를 몰고 와 스리텝 왕조를 격파했다. 이로써 피신해 있던 남편 티엔라차가 대(大) 아요타야의 왕위에 올랐고 수리요타이는 왕비가 됐다. 애절했던 젊은 날의 사랑 피란토라뎁은 간단한 눈인사만 건넨 채 다시 전장으로 돌아갔다.

구국의 왕비

그러나 이웃 버마의 ‘타빈슈웨티’ 왕은 아요타야의 혼란을 보고만 있지 않았다. 십 수 년을 거듭한 내전과 권력다툼으로 약해질 대로 약해진 아요타야를 이 기회에 완전히 병합하고자 전군을 총출동시킨 것이다. 물밀 듯이 밀려오는 미얀마 군에 아요타야 군들은 속수무책으로 당하고 있었다. 포루투갈의 대포로 무장한 미얀마군은 천하무적과 같았다. 이미 아요타야의 군사들은 전의를 상실했다. 뭔가 극적인 반전이 필요했다.

이때, 수리요타이가 갑옷을 입기 시작하는 것이 아닌가! 여자가 전쟁터에 나가다니… 그것도 왕비가… 측근들 모두가 만류했지만 수리요타이의 결심은 확고했다.

그녀는 코끼리 등위에 올라타고 전투대형의 선두진영으로 내달렸다. 그곳에서는 남편 티엔라차가 악전고투를 거듭하고 있었다. 버마군의 코끼리가 왕에게 돌진하는 것을 보고 수리요타이는 그 앞을 가로막았다. 이때 무시무시하게 큰 낫이 수리요타이의 허리를 유린했다.

왕비는 코끼리에서 떨어져 “끝까지 싸워 나라와 왕을 지키라”는 유언을 남기고 숨을 거두었다. 아요타야 전사들은 왕비의 죽음을 떠올리며 결사항전으로 전쟁에 임했다.

마침내 버마의 타빈슈웨티 왕은 퇴각을 명한다. 아요타야를 점령한다 해도 이런 군사들을 상대로 했다간 자기 군대의 피해도 엄청날 것이라고 판단했던 것이다. 무엇보다도 그도 영웅인지라 수리요타이의 위대한 희생을 존중하지 않을 수 없었다.

수리요타이의 열정과 희생은 아요타야의 평화를 200년간이나 연장했다.

남편 티엔라차는 그녀를 위해 수리요타이 체디(불탑)를 세우고 그곳에 아내를 안치했다.

(출처 : 여성농업인신문(http://women.nongupin.co.kr)

1550년 버마에서 강력한 정복군주 바인나웅(Bayinnaung)이 즉위하면서 전쟁의 구실로 삼기 위해서 시암의 왕 마하 차끄라팟(Maha Chakkraphat)에게 시암왕이 소유하고있던 4마리의 흰 코끼리중 두 마리를 조공으로 요구했고, 시암왕은 당연히 거절함으로써 바인나웅은 코끼리 360마리와 6만여명의 병력으로 침공하여 아유타야의 요새를 무너뜨리고, 1564년 2월 18일 시암왕의 항복을 받아 내어 시암을 속국으로 삼는다.

바인나웅은 시암의 새로운 왕으로 수코타이 왕족이었던 마하 탐마라차티랏트(Maha thammarachathirat)를 가신 왕으로 임명하고, 마하 차크라팟 왕의 장남인 라메수안(Ramesuan)왕자와 총리인 프라야 차끄리(Phraya Chakkri)를 포로로 데리고 돌아간다.

한편 나중에 나래수안 대왕(King Naresuan the Great)이 되는 1555년생 나렛왕자의 아버지는 1564년 버마 침공시 바인나웅에 의하여 버마의 가신왕이 되는 마하 탐마라차디랏트이며, 어머니는 전설적인 영웅 수리요타이의 딸인 위스트카삿트(Wisutkasat)이다. 나렛 왕자는 유년기에 남동생과 함께 버마의 도성 버고(Bago)로 보내진 볼모였다. 1569년, 버마의 정복 군주 바인나웅은 마침내 아유타야를 점령하고 마하 탐마라차티랏트를 아유타야의 왕 자리에 앉혔다. 같은 해, 마하 탐마라차티랏이 아들들의 귀환을 위해 1571년 왕의 딸 수판깐라야(Suphankanlaya)를 바인나웅의 첩으로 보내 나렛 왕자는 동생과 함께 풀려나 7년 간의 인질 생활을 청산하고 아유타야로 귀환하게 되었다.

인질생활에서 돌아온 나렛 왕자는 버마의 속국이었던 캄보디아의 침공을 모두 막아냈는데, 캄보디아는 아유타야의 독립선언 이후까지 모두 환산하면 5번이나 침공했다.

1570년, 아유타야가 버마에게 함락되는 것을 목격한 후, 크메르왕인 바라민리키아(Baraminreachea)는 잃어버린 땅을 되찾기 위해 2만명의 병력으로 아유타야까지 진군, 3일동안 포위했지만 아유타야는 버텼고, 캄보디아 군대는 수많은 포로를 데리고 철군했다.

1574년, 아유타야 군대가 버마 바인나웅의 란쌍(Lanxang/지금의 라오스)공격을 지원하고 있을 때 바라만리키아는 다시 아유타야를 공격할 기회를 잡았는데 마침 나레수안 왕이 천연두에 걸려 회복을 위해 아유타야로 돌아왔고, 캄보디아 해군을 강으로 유인하여 시암의 포병과 맞서게 했는데 강력한 포격에 캄보디아 해군은 후퇴하고 말았다.

1578년, 크메르에서 복무하던 중국 귀족 프라야 친 찬투(Phraya Chin Chantu)가 펫차부리 시를 공격했다가 실패한 뒤, 두려워서 크메르로 돌아가지 못하고 아유타야로 피신하기를 원했으므로 시암의 왕 마하 타마라차에 의해 피신이 허용되었는데 얼마후 그는 고물차를 타고 도망을 갔으며, 당시 24세이던 나레수안왕은 그가 시암궁정에 대한 정보을 수집하기 위해 거짓으로 피신한 크메르요원이라는 사실을 알고 그를 잡기 위해 시암의 범선을 출동시켰다. 하지만 중국의 범선이 시암의 범선보다 훨씬 크고 바다를 항해하는데 적합했기 때문에 프라야 친 찬투는 탈출할 수 있었다.

1580년 바라민리키아는 여전히 시암이 약하다고 믿고 토사 라차(Thotsa Racha)와 수린 라차(Surin Racha)에게 5,000명의 병력을 이끌고 시암을 침공하라고 명령했는데 3,000명의 병력으로 교전한 나레수안왕에게 패해 후퇴하였고 그 뒤로는 크메르인들이 다시는 시암을 공격할 엄두를 내지 못했다.

1581년 버마왕 바인나웅이 오랜 투병 끝에 죽고, 그의 아들 난다바윈(Nanda Bayin)이 왕으로 즉위하자 버마 각지에서 반란이 일어났으며, 1584년 버마가 혼란에 빠지자 버마 당국은 나렛왕자에게 반란 진압을 요청했다. 나렛왕자는 반란을 진압하러 갔다가 수도 버고 일대를 약탈하고 국경을 건너기 직전 독립 선언을 했으며, 쫓아온 버마군의 장군을 보자 코끼리에 올라 큰 총으로 강 반대편에서 사살했다. 또한 버마의 속국이었던 란나(Lan Na)의 침공을 연이어 격퇴했다. 1586~1587년 버마 왕 난다바인(Nanda Bayin)의 친정으로 일어난 아유타야 공성전에서는 직접 반격해서 칼을 입에 물고 버마의 진지를 올라갔고 이후 난다바윈이 나렛 왕자를 죽이기 위해 보낸 장군을 1대1 대결로 죽여서 버마의 침공을 끝냈다.

1590년 나렛왕자는 나레수안(Naresuan)이라는 이름으로 왕으로 즉위했는데, 버마는 아유타야를 정복하기 위해서 1593년 왕세자 밍이 스와(Mingyi Swa)의 주도로 아유타를 침공했으며 아유타야의 나레수안 왕과 수판부리지구의 농사라이(Nong Sarai)에서 만났다.

나레수안과 그의 경호원들이 싸우는 사이 다른 시암 선봉군이 후퇴했기 때문에 나레수안왕과 왕세자는 버마군에게 포위당하게 되었다. 확실한 죽음에 직면한 나레수안은 밍이 스와에게 전쟁 코끼리를 타고 일대일 전투를 벌이자고 제안했으며, 왕세자로서의 자존심 때문에 도전을 받아들인 밍이 스와와 코끼리 등 위에서 싸운 결과 나레수안이 밍이 스와를 죽였다(버마쪽 기록에서는 코끼리를 동원한 전투중 버마의 코끼리 한 마리가 무슨 이유에서인지 분노한 상태로 자기 진영으로 돌아와 왕세자의 코끼리를 공격함으로 인해 왕세자는 시야가 탁트인 지점으로 밀려 났으며, 이 틈에 시암진영에서 발사한 박격포에 밍이 스와가 전사한 것으로 되어 있다).

왕세자의 전사로 버마는 군대를 철수했으며, 나레수안 왕은 아유타야로 돌아왔을 때 분노로 가득 차 있었고, 그를 두고 후퇴한 지휘관들을 처형하려 했다. 이때 왓 파케우(Wat Pa Kaew)의 프라 완라타나(Phra Wanratana)는 그에게 지휘관을 처형하는 대신 승리를 축하하기 위해 체디(Chedi)를 지을 것을 제안했고, 나레수안 대왕은 이 사원에 프라 체디 차이몽콘(Phra Chedi Chaimongkhon)이라는 이름의 큰 체디를 건설하기로 결정했다. 그래서 이 사원의 이름도 왓 야이 차이몽콘(Wat Yai Chaimongkhon)이 되었다.

자! 이제 아유타야의 아픈 잔해와 찬란했던 역사를 복원한 아유타야속으로 들어간다.

첫 번째로 왓 야이 차이 몽콘(Wat Yai Chai Mongkhon)으로 간다. 아유타야 왕국초기에 창건한 유서깊은 사원이다. 사원의 안내 표지만에는 아유타야를 건국한 우통왕이 실론(Ceylon/지금의 스리랑카)에서 유학하고 돌아온 승려들의 명상 수업을 돕기 위해 1356년에 세운 사원이며, 이 승려들을 파카에우파(Pakaew Group)라고 불렀으므로 이 사원의 이름도 왓 파카에우(Wat Pakaew)라고 불렸다고 안내하고 있다. 안내판에는 우통왕이 1357년 병으로 죽은 두 왕자 차오캐오(Chao Kaeo)와 차오타이(Chao Thai)의 극락왕생을 빌기 위해 세운 사원이었으나 나중에 파카에우그룹에 맡겨졌다고도 하는 내용은 없다. 어찌 되었든 스리랑카에서 수도하고 돌아온 승려들인 파카에우그룹의 인기가 높아지자 왕은 종파의 우두머리를 프라 완라타나(Phra Wanratana/오른쪽 총대주교) 총대주교로 임명했다.

그리고 나레수안 대왕이 농사라이 전투에서 버마군을 이기고 세운 승리축하 체디인 프라 체디 차이몽콘( Phra Chedi Chaimongkhon)의 이름을 따서 사원의 이름이 왓 야이 차이몽콘으로 된 내용이 적혀있다.

‘왓–사원’, ‘야이–큰’ ‘차이몽콘–승리하다’ : 대승리의 사원쯤으로 이해한다.

나라수안대왕의 승리축하 체디인 프라체디 차이몽콘이다.

불당안에 금빛 찬란한 부처님이 모셔져 있다.

나레수안 대왕이 사원을 복원, 증축했을 때 와불을 조성하면서 불상을 안치할 와불전도 함께 세웠으나 전각은 파괴되고 와불만 남았다. 하지만 당시의 와불도 크게 파손되었으며, 지금의 와불은 1965년에 원형그대로 복원한 것이다.

다시 태국의 역사를 찾아 본다.

1593년 나레수안왕은 그동안 침공을 했던 크메르에 복수하기 위해서 침공을 하였고, 변변한 대응조차 못한 크메를 정복하고 왕 사타1세(Satha I/보롬레치아4세(Barom ReacheaⅣ)를 처형했다(하지만 뒷받침할 증거가 없고 사타1세 왕은 란쌍의 비엔티안으로 도망가서 죽을때까지 머물렀던 것으로 알려져있다)

나레수안은 1595년에 버마의 수도 바고를 공격하여 3개월 동안 도시를 포위했으나 버마의 Prome, Taungoo, Ava의 총독이 지원군을 보냈으므로 나레수안은 퇴각했으며, 많은 전쟁포로를 데리고 왔다.

1595년에도 아라칸(Arakan)과 퉁구(Taungoo)를 동맹으로 활용하여 버마의 바고를 침공했으나, 미리 바고를 점령한 퉁구 총독 민예 티하투(Minye Thihathu)는 버마왕 난다바윈(Nanda Bayin)을 잡아 가면서 궁전과 사원들에 불을 질렀다. 나레수안은 난다바윈을 보내달라고 요청했지만 차웅우 총독이 거절하자 두달동안 타웅우를 포위했지만 식량부족으로 퇴각했다.

이후 버마왕 난다바윈은 그를 시기하던 민예 티하투의 아들에게 암살당한다.

그리고 전설의 대왕 나레수안도 1605년 4월 병으로 죽었다.

이처럼 나레수안 대왕은 태국역사상 가장 용감하고 영광스러운 왕으로 기록되었다. 그 당시 시암 왕국은 규모가 가장 넓었고, 화려하고 영광스러웠다.

왓 마하탓을 이해하기 위해 다시 시암과 버마의 역사를 본다.

버마에서는 몬족이 1740년에 프랑스인들과 시암인들의 지원을 받아 반란에 성공하여 1747년에 저지 버마에서 독립하였고, 1752년에는 따웅우왕조(Toungoo dynasty)의 근거지인 잉와를 점령해 멸망시키고 꼰바웅 왕조(Konbaung dynasty)가 등장한다.

한편 18세기에 아유타야 왕국은

왕자와 관료들 사이의 세력싸움으로 점차 세력이 쇠퇴했으며, 주위의 조공국이나 가신왕국들은 수도의 명령과 법령을 무시하면서 점점 더 독립적이 되었다.

1765년에 버마의 꼰바웅왕조 3대왕 신뷰신 왕(1763~1777)이 아유타야 왕국을 침공하였다.

전쟁의 원인은 테나세림 해안과 무역에 대한 통제권과 버마 국경 지역의 반군에 대한 시암인의 지원때문이었다. 시암을 지원할 수 있는 주변세력들을 먼저 정리한 버마군은 4만명의 병력을 동원해 북쪽과 서쪽의 4개 방향에서 시암을 공격했으며, 1766년 1월 20일 아유타야 외곽에 도달했다. 아유타야 포위 공격은 중국 청나라의 첫 번째 버마 침공 중에 시작되었으나 신뷰신왕은 중국과의 전쟁이 사소한 국경 분쟁이라고 믿고 포위 공격을 계속했다. 시암인들은 우기까지 버틸 수 있다면 시암 중앙 평야의 계절적 홍수로 인해 퇴각할 것이라고 믿었다. 14개월의 포위 공격. 버마 연대기에는 아유타야 주민들이 버마 침략자들에 맞서 치열하고 용감하게 싸웠다고 기록되어 있다.

1767년 1월, 아유타야에서는 10,000채의 가옥을 불 태우는 큰 화재를 겪었으며, 그해 3월 시암의 왕 에카타트(Ekkathat/보롬모라차3세(Borommoracha III)는 속국이 되겠다고 제안했지만 버마인은 무조건 항복을 요구했고, 1767년 4월 7일, 마침내 버마군은 아유타야의 외벽과 내벽을 뚫고 도시를 점령했으며 야만적으로 도시를 약탈하고 불태웠다. 아유타야의 모든 기록은 소각되었고 예술 작품도 파괴되었으며, 에카타트 왕은 도주했지만 시체로 발견되었고, 수천명의 시암 포로들이 버마로 잡혀갔다.

이제 그때의 약탈로 폐허로 남겨진 왓 마하탓(Wat Mahathat (Ayutthaya))을 보러 간다.

왓 마하탓은 ‘왓-사원’, ‘마하-위대한’ ‘탓-유물’ : 위대한 유물은 모신 사원이 된다. 그렇기 때문에 태국 다른지방에서나 라오스에서나 같은 이름의 사원이 있다.

이곳의 왓 마하탓에는 부처님의 사리가 모셔져 있으며, 또 1956년 시작된 발굴,보수작업 과정에서 황금, 크리스탈,호박같은 보물이 대거 발굴되었다.

왓 마하탓의 역사는 1374년 보롬마라차 1세(Borommaracha I)가 이곳에 다른 이름을 지닌 사원을 건립하면서 시작되었고, 왕실 사원으로 아유타야 시대의 많은 중요한 왕실 의식이 이곳에서 열렸으며, 1384년 후계자인 라메수안이 부지를 확장하여 거대한 사원으로 만들면서 현재의 이름을 얻었다.

1767년 아유타야 왕국이 멸망했을 때 왓 마하탓은 버마군대의 파괴와 화재로 심하게 손상되어 버렸다.

태국의 불탑은 스리랑카 양식인 종모양의 체디(Chedi)와 크메르 양식인 옥수수 모양인 쁘랑(Prang)으로 나뉘는데 이 사원의 불탑은 크메르양식인 쁘랑으로 세워졌다.

처음에 보았던 반얀트리(뱅골보리수나무)의 줄기가 잘린 부처님 머리를 감싼 모습이다.

다시 태국의 역사를 살펴본다.

버마의 점령기간은 짧았는데 그 이유는 1767년 11월, 중국 청나라군이 사상 최대 규모의 병력으로 다시 버마를 침공했기 때문이었다. 마침내 버마의 신뷰신왕은 자국의 방어를 위해서 소규모의 수비군만을 남겨두고 시암에서 군대를 철수했으며 중국의 4차침공을 물리치는데 전념할 수 밖에 없었다.

탁신은 중국계 혼혈아였다. 그의 아버지 정용(鄭鏞)은 광둥성 산터우(汕頭) 출신으로, 청 옹정제 시기에 시암으로 건너와 상인이 되었고, 그의 어머니는 태국 소수민족인 몬족 귀족 집안출신이었다. 그는 어려서 유력자의 양자로 들어가 군대 실력자로 성장했다. 이름은 신(Sin)인데, 탁(Tak) 지방의 영주였다고 해서 탁신이라 불렸다. 버마가 아유타야를 침공했을 때 그는 수도를 방위하며 버마군에 저항하던 장군으로, 그의 휘하에는 병력 5,000명이 있었다. 아유타야 왕조가 멸망한 후 그는 저항군을 이끌고 아유타야를 수비하던 소규모 버마군을 무찔러 7개월만에 옛수도 아유타야로 입성했다. 그렇지만 아유타야는 잿더미로 변해 있었고, 탁신은 아유타야를 재건하는 것보다 새 수도를 건설하는 것이 유리하다고 판단했다. 그는 지금의 방콕 시내 차오프라야 강 서편의 톤부리(Thonburi)를 수도로 정하고, 1767년 12월 28일 그곳에서 시암의 왕으로 등극했다. 그가 왕에 올랐을 때 태국엔 다른 4개 세력으로 할거하며 지방정권을 형성했으나 탁신은 이들 세력을 하나씩 무너뜨려 1771년에 태국을 재통일했다.

그는 정복군주로서 그동안 시암에게 위협적이었던 캄보디아, 그리고 라오스공국, 태국 북부의 란나왕국을 정벌하면서 훗날 탁신대왕(King Taksin the Great)으로 불리게 된다.

하지만 재위 말기에 그는 광기에 빠져버렸다. 재위 14년째가 되던 1781년 그의 정신이상 증세가 자주 나타났다. 그는 독실한 불교 신자로, 불교 수양에 침잠하면서 자신이 해탈 단계에 들어선 불교성인으로 자처하면서 자신의 피가 붉은색에서 흰색으로 변하는 미래의 부처라고 믿었다. 그는 자신을 성인으로 숭배하지 않는 수도승에게 승직을 박탈하고, 매질을 하고, 노동교화형에 처했다.

연이은 전쟁으로 경제적 피로감도 커졌다. 기근이 확대되고, 약탈과 범죄가 확산되었다. 신하들의 부패도 심각했다. 탁신 왕은 부패한 대신을 고문하고 가혹하게 처벌했다. 그러는 가운데 신하들의 불만이 높아갔다.

마침내 프라야 산(Phraya San)이라는 군벌이 정변을 감행했다. 반란군은 수도 톤부리를 장악하고, 탁신 왕의 항복을 받았다. 반란자들은 탁신에게 정통불교로 돌아가라고 요구했다.

쿠데타가 발생하자, 태국 각지에서 살인과 약탈이 확산되고 치안이 무너졌다. 캄보디아 전선에 나가 있던 차오 프라야 차크리(Chao Phraya Chakri) 장군이 회군해 수도로 입성했다. 차크리 장군은 탁신왕을 퇴위시키고, 왕이 부적절하고 부당하게 행동하여 왕국에 큰 고통을 안겨 주었다는 죄목으로 참수했다.

이렇게 해서 톤부리 왕조는 탁신 왕(재위 1767~1782)의 1대로 끝나고 말았다.

차크리 장군은 미안마의 침공으로부터 보다 안전한 짜오프라야강 동쪽인 지금의 방콕으로 수도를 옮겼으며, 1782년 스스로 왕위에 올라 라마 1세(Rama I)가 된다. 이 왕조를 차크리 왕조라고 하는데, 지금 태국 왕실의 뿌리다. 현재 태국 국왕 마하 와치랄롱꼰(Maha Vajiralongkorn)은 차크리 왕조의 10대 국왕인 라마 10세이다. 다만 그동안 1932년 주로 프랑스에서 유학한 귀족 자제와 군부, 민관 관료들이 주류를 이룬 인민당과 군부가 합세한 무혈쿠테타인 이른바 ‘시암혁명’으로 절대군주제에서 입헌군주제로 바뀌었고, 1939년에는 국호가 '시암'에서 '쁘라텟 타이'(자유의 나라 태국)으로 바뀌었다.

(태국의 역사 : 위키피디아, 히스토리맵스, 아틀라스뉴스 발췌정리)

배를 타고 아유타야의 석양을 본 후 왓 차이왓타나람(Wat Chaiwatthanaram)의 야경을 본다.

왓 차이왓타나람은 1630년 아유타야의 4대왕인 프라삿통이 어머니를 추모하기 위해서 건립하였으며, 왕실 전용 사원이자 왕족의 화장터로 사용되었으고, ‘영원한 통치와 고귀한 시대’라는 의미의 사원이다.

'여행' 카테고리의 다른 글

| 태국여행(20230917~0921) / (4)킹파워마하나컨, 바이욕호텔전망대, 반이산므앙욧 (5) | 2023.12.27 |

|---|---|

| 태국여행(20230917 ~ 0921) / (3)왓 트라이밋, 왓 프라깨우, 왓 포, 왓 아룬, 디너크루즈) (1) | 2023.12.25 |

| 태국여행(20230917 ~ 0921) / (1) 담넌사두억수상시장, 매끌렁기찻길시장 (0) | 2023.12.09 |

| 미서부여행(20230505 ~ 0514) / (7) 엔텔로프캐년, 그랜드캐년, 세븐 매직 마운틴스, 그리피스천문대 (1) | 2023.08.20 |

| 미서부여행(20230505 ~ 0514) / (6) 자이언캐년, 브라이스캐년, 홀스슈밴드 (0) | 2023.08.18 |